マイクロウエーブ(温熱)療法

副作用や痛みのない、からだに優しいがん療法をめざして開発された先端医療です。

手術後の再発防止やがんの予防を目的としています。がん病巣にマイクロウエーブ(マイクロ波)を照射させる療法で、副作用がほとんどなく治療効果が認められています。

肝臓がんについては、現在は、経皮的ラジオ波焼灼術(radiofrequency ablation ; RFA)が主流となってきています。肝臓の病気の場所や、がんの個数にもよりますが、このRFAが肝臓がんの第一選択の治療法と考えます。他に治療法がないときに、ご相談ください。

マイクロウェーブがん治療とは?

マイクロ波がん温熱療法(ハイパーサーミア療法の一種)は、体外からマイクロ波を腫瘍領域に照射し、体内のがん細胞を温めてダメージを与える治療法です。

当院では、先端機器を用い、非侵襲的に腫瘍部位を加温できる体制を整えています。

この方法は、「手術をせずに」「薬剤を大量に使わずに」「痛みを抑えて」がんに作用を期待できる点が大きな特徴です。副作用リスクをできる限り抑えながら、体にやさしい治療を目指します。

作用機序・がん細胞選択性のメカニズム

マイクロ波を利用した温熱療法には、以下のような性質・原理が関わっています。

-

マイクロ波を照射すると、分子・電子が振動し摩擦熱が発生します。これにより、組織内で加温が起こります。

-

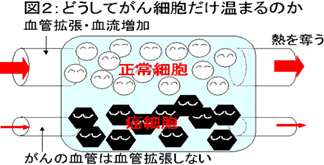

がん細胞は水分量が多く、血管網が脆弱であるため、温まりやすくかつ冷めにくい性質があります。

-

一方、正常組織は血流が豊富で、熱を効率よく拡散・放散できるため、温度上昇が抑えられやすいという違いがあります。

-

この性質差により、適切な温度制御下では「がん細胞を狙って加熱し破壊」「正常細胞へのダメージを抑える」ことが可能です。

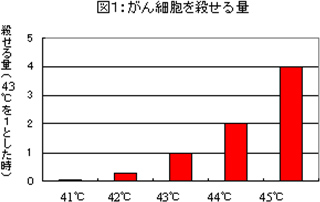

研究によれば、がん細胞は 約 39℃を超える温熱 に対してストレスを受け始め、 43℃以上 では多数のがん細胞が死滅すると言われています。一方で、正常細胞は通常 47℃以上 で障害を受け始めると考えられており、この温度幅を管理することが本治療の鍵です。

温熱によって血流改善や免疫活性化が促され、がん以外の臓器機能改善に寄与する可能性も示唆されています。

温熱療法の歴史

温熱療法の歴史は古く、熱によって“がん”が消滅したと、医学の父であるヒポクラテス(古代ギリシア、紀元前460-370年)は報告しています。

近代になって1868年には、Allbutt TC により医療用の体温計が開発され、正確な体温を比較的短時間に知ることができるようになりました。

1866年には、ドイツの Busch W. が、溶連菌感染症の丹毒に伴う発熱によって肉腫が消失したことを報告しています。抗がん剤はおろか抗生物質もない時代のことで、溶連菌感染に伴う発熱が、結果的に肉腫の消失をもたらしたと考えられているようです。

その後1893年には、アメリカの Coly WB. が、コーリー液と呼ばれる病原微生物の混合物を腹部の腫瘍に注入し、感染症を起こして熱を発生させることで腫瘍の消失を確認しています。

1960年代になって科学技術が進歩すると、有効な加温方法が開発されるとともに、温熱療法(ハイパーサーミア)の医療的な効果や作用機序が基礎研究によって明らかにされ始めました。

マイクロ波がん治療機器(LAN-01)の特徴

当院で採用している機器には、以下のような特性があります:

-

短時間での加熱が可能で、患者様の負担を抑えられる

-

非侵襲的(体を切らない)方式で、体表を傷つけない

-

照射範囲を限定でき、局所に集中して加熱できる

-

頻回治療を許容する設計(副作用が少ない)

-

再発抑制や予防的観点でも力を発揮

-

低コストで継続治療が可能

このような特性を活かし、患者様にとっての “続けやすさ” と “安全性” を両立しています。

また、機器の精度や温度制御能力も重要で、当院では温度モニタリングおよび安全系統を含めた厳重な制御体制を整備しています。

治療の流れ・施術方法

以下は、当院における典型的な施術フローです(個別条件により変動あり):

-

初回診察・適用判定

撮影画像や検査データをもとに、対象腫瘍かどうかを判断します。 -

準備

治療部位周辺の金属物(時計、ペースメーカー、携帯電話など)を外していただきます。

体表近傍の皮膚温度チェック・マーキングなども行います。 -

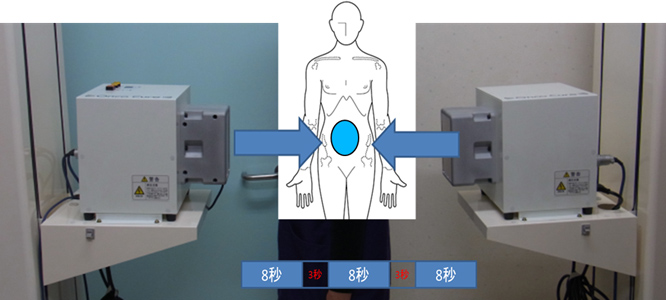

照射セッション

基本的には「8秒照射 → 3秒休止」を繰り返す方式で、照射を段階的に行います。

一部位、または複数部位を同時に加温することも可能です。

1回あたりの治療時間は概ね 15分前後 が目安です。 -

治療後チェック・安静

皮膚温の変化、発赤・ひりひり感の有無をチェック。異常がなければ終了となります。 -

経過観察

定期的な検査(画像評価や腫瘍マーカーなど)を行い、治療効果をモニタリングします。

治療頻度としては、 週2〜3回 程度を推奨することが多く、期間を通じて 30〜40回程度 継続することが効果を発揮しやすいとの経験があります。

対象となるがん・利用例

当院では、以下のような条件の患者様に対してマイクロ波温熱療法を適用することを想定しています(適応可否は個別判断):

-

切除が難しい腫瘍、高リスク部位に存在するがん

-

再発抑制を目的とした補助療法

-

抗がん剤や放射線治療と併用可能なケース

-

患者様の体力や副作用への配慮が求められるケース

-

他治療の選択肢が限られているがん症例

また、肝臓がんについては近年 RFA(経皮的ラジオ波焼灼術)が主流となっていますが、腫瘍の数や位置、他治療の可否によっては、当院の温熱療法を選択肢のひとつとしてご検討いただけます。

他治療との併用・シナジー

マイクロ波温熱療法は、単独での効果に加えて、他のがん治療と併用することで相乗効果を狙える可能性があります。

-

抗がん剤治療:温熱によりがん組織の血流や透過性が改善し、薬剤到達性が向上する可能性

-

放射線治療:放射線抵抗性を温熱で軽減する効果

-

集中代替療法(例:オゾン療法、高濃度ビタミンC点滴等):当院で提供している補完治療との組み合わせで、治療耐性や全身的な体調管理を支援する狙い

ただし、併用する際はタイミング・相互作用・安全性を慎重に検討する必要があります。個別判断に基づいてプランを設計します。

リスク/副作用・注意点

当院の治療例では、重篤な副作用の発現例はこれまで確認されておりません。

しかし、一般的には以下のようなリスク・注意点があります:

-

照射部位近傍の 皮膚温上昇・発赤・ひりひり感 が生じる可能性

-

金属や電子機器(時計・ペースメーカー・携帯など)の影響

-

ペースメーカー装着者や心臓ペースメーカー・電気刺激機器を体内にお持ちの方は適用除外となる場合

-

照射中の体位制御・体動対策が必要

-

照射範囲・時間管理を誤ると正常細胞に影響が及ぶリスク(制御機構・安全監視が重要)

これらのリスクに対して、当院では安全設計・モニタリング体制を講じており、患者様の負担を最小化する配慮を徹底しています。

治療回数・頻度・費用目安

【頻度・回数】

-

推奨頻度:週2〜3回程度

-

目安回数:30〜40回前後(腫瘍の部位や大きさ、その他治療条件により変動)

【費用目安】

(自由診療としての提供を想定)

10回:¥55,000(税込)

※1回で2か所までの照射が可能

ただし費用・回数は個別判断によりますので、担当医とのご相談が必須です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 痛みはありますか?

A. 照射中に明確な痛みを感じた報告はほとんどありません。皮膚近傍部位では温かさ・ひりひり感を感じることがありますが、通常は数日で自然に収まります。

Q2. どのがんでも適用できますか?

A. 全てのがんに適用できるわけではありません。腫瘍の位置・深さ・大きさ・近傍組織などの条件によって適用可否を判断します。

Q3. 治療中に他の治療を受けられますか?

A. 抗がん剤、放射線治療、代替療法等との併用が可能な場合があります。ただし治療間隔やタイミング、安全性の調整が重要です。

Q4. 治療効果はどのくらいで現れますか?

A. 個人差がありますが、数回〜10回程度で腫瘍縮小・マーカー値の変化などが見られるケースもあります。最終的な評価は定期画像診断や腫瘍マーカーで行います。

Q5. 保険適用されますか?

A. 現時点では自由診療(保険適用外)の形で提供しています。詳しい料金と条件は医師とご相談ください。

最後に

マイクロ波温熱療法は、身体への負担を抑えながらがんにアプローチできる治療選択肢です。

当院では安全性・信頼性を重視し、他治療との適切な併用を含めて患者様ひとりひとりに合わせたプランをご提案しています。

ご関心のある方は、まずはお問い合わせ・初診相談からお気軽にご連絡ください。